Interview de Ratchapoom Boonbunchachoke (Fantôme utile) : "J'étais fasciné qu'un fantôme puisse posséder un appareil électrique !"

- culturasiamomiji

- 25 août 2025

- 9 min de lecture

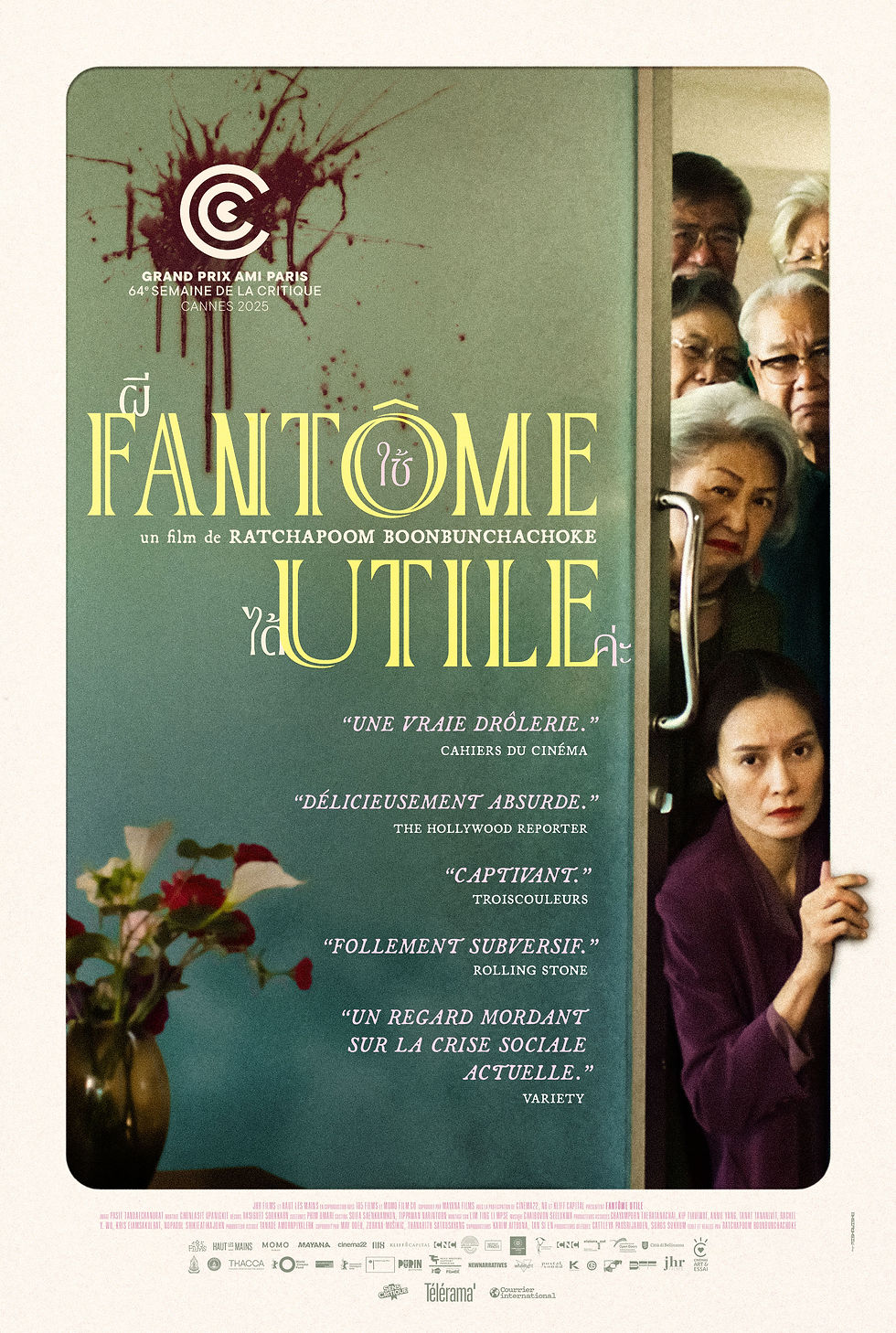

Fantôme utile, le premier long métrage de Ratchapoom Boonbunchachoke, a créé l'événement lors du dernier Festival de Cannes en remportant le Grand Prix de la Semaine de la Critique, sélection destinée à mettre en valeur les cinéastes émergeants. Fort de cette réputation acquise sur la Croisette, le film vient d'être choisi par la Thaïlande pour représenter le pays dans la catégorie "Meilleur film étranger" pour la prochaine cérémonie des Oscars, aux États-Unis. Il faudra encore patienter pour savoir s'il fera bien parti des derniers films shortlistés...

Le 27 août, Fantôme utile sortira dans les salles de cinéma françaises. Et il y a fort à parier que vous n'aurez jamais vu un film pareil, rien qu'en lisant son synopsis : Après la mort tragique de Nat, victime de pollution à la poussière, March sombre dans le deuil. Mais son quotidien bascule lorsqu'il découvre que l'esprit de sa femme s'est réincarné dans un aspirateur. Bien qu'absurde, leur lien renaît, plus fort que jamais — mais loin de faire l'unanimité. Sa famille, déjà hantée par un ancien accident d'ouvrier, rejette cette relation surnaturelle. Tentant de les convaincre de leur amour, Nat se propose de nettoyer l'usine pour prouver qu'elle est un fantôme utile, quitte à faire le ménage parmi les âmes errantes...

Complètement inattendu et décalé, Fantôme utile vous fera bien plus rire que peur. Mais loin d'être une simple comédie, le film de Ratchapoom Boonbunchachoke vient aussi questionner l'histoire de la société thaïlandaise, ses zones d'ombre et leurs conséquences. Les fantômes qu'on enfouit, comme la poussière qu'on ne veut pas voir ressurgir.

Nous avons eu l'occasion de poser quelques questions au réalisateur sur la genèse du film.

Vous avez été sélectionné lors du dernier Festival de Cannes, à la Semaine de la Critique. Qu’avez-vous ressenti lors des différentes étapes de ce voyage, de la sélection à votre récompense ?

Chaque étape a apporté à la fois de la joie et de la nervosité. J’étais assez stressé avant qu’on apprenne la sélection du film. Quand la nouvelle est tombée, j’étais fou de joie ! Mais j’étais de nouveau nerveux à l’idée de savoir comment le film serait reçu à Cannes : est-ce que le public allait l’aimer et lui réserver un bon accueil ? Quand on a remporté ce prix, ça m’a énormément rassuré. C’était l’un des plus beaux jours de ma vie.

La France a-t-elle été un soutien particulier pour la production de votre film ?

Absolument ! Sans les financements du CNC et de Cinéma du monde, il aurait été impossible de faire ce film. Avec ces subventions françaises, nous avons pu terminer le film comme nous le souhaitions ! Je ne pourrais jamais en être assez reconnaissant.

Vous revisitez le mythe du fantôme au cinéma, très exploré à travers le monde et dans la culture thaïlandaise. Avez-vous eu des inspirations particulières ?

Mon inspiration première, c’est la légende de fantômes la plus ancienne de Thaïlande : Mae Nak Phra Kanong. C’est un récit du dix-neuvième siècle qui a été adapté maintes et maintes fois dans différents médiums : au cinéma, à la télévision, au théâtre, en bande dessinée… C’est l’histoire d’une femme morte en couche, alors que son mari est à la guerre. À son retour, il est fou de joie à l’idée sa femme et son enfant, complètement inconscient qu’ils sont tous les deux morts. Leurs voisins, horrifiés par cette relation contre-nature, décident de faire appel à un moine pour chasser son esprit.

Ce qui m’a fasciné dans cette histoire, c’est l’idée d’une relation interdite entre les vivants et les morts. Puis une autre image a continué de me hanter : celle d’un fantôme qui marcherait à travers un immeuble de bureaux moderne. Pas pour faire peur à qui que ce soit, juste pour travailler. Cette image reflète la réalité dans laquelle on vit : les temps sont si difficiles que même les morts doivent travailler pour gagner leur vie.

Ces deux idées (une relation interdite entre les vivants et les morts et un fantôme qui a besoin de travailler) sont devenues la base sur laquelle j’ai développé petit à petit mon histoire.

Pourquoi avoir choisi des objets d'électroménager pour incarner des fantômes ? Et comment avez-vous travaillé au choix ou à la conception de ces objets pour le film ?

J’ai étudié la représentation des fantômes à travers l’histoire du cinéma et j’ai découvert différentes approches utilisées par les réalisateurs au fil du temps. Dans les premiers films, les fantômes étaient souvent représentés visuellement comme des figures translucides, ou des êtres flottants, qui n’avaient pas l’air d’avoir de pieds. Ce qui a vraiment retenu mon attention, c’était cette “tradition” américaine des poltergeists, dans les années quatre-vingts. Les fantômes sont invisibles mais communiquent à travers des objets domestiques du quotidien : en allumant et en éteignant une télévision, en bougeant des meubles, en ouvrant des fenêtres…

J’étais aussi fasciné à l’idée qu’un fantôme puisse posséder un appareil électrique. D’une certaine façon, ça en dit énormément sur notre époque actuelle, dans laquelle les gens sont réduits à n’être que des objets ou des instruments voués à remplir leur fonction. L’humanité est effacée au profit d’une utilité pure.

Et pour le choix des objets, mon critère principal, c’était qu’ils aient l’air drôles et adorables à l’écran !

On retrouve au casting des acteurs thaïlandais très populaires comme Davikah Hoorne dans le rôle de Nat et Apasiri Chantrasmi dans celui de Suman. Comment avez-vous réussi à les convaincre, et regardent-elles leur aspirateur différemment depuis le tournage ?

Je pense qu’elles avaient toutes deux envie d’un peu d’aventure après avoir travaillé si longtemps dans ce milieu. Pour Davika, je pense qu’elle avait peut-être envie d’explorer des territoires inconnus après tant de succès dans des rôles plus mainstream. Elle avait hâte d’essayer de nouvelles choses, et j’imagine qu’incarner un aspirateur hanté en est une ! Quant à Apasiri, c’est une actrice de longue date, très respectée dans l’industrie. Je ne suis pas certain de savoir pourquoi elle a accepté ce rôle, mais je suis vraiment ravi qu’elle ait rejoint cette aventure.

Votre film se distingue par ses nombreux changements de ton : parfois comique, avec les premières apparitions de l’aspirateur, plus terre-à-terre quand la présence d’un tel fantôme paraît complètement normale pour certains personnages, et beaucoup plus dramatique au fur et à mesure que l’histoire progresse. Comment avez-vous géré ces différents registres ?

Tout au long de la réalisation, je suis resté fidèle à la vérité émotionnelle de mes personnages. En tant que cinéaste, je crois que l’on peut expérimenter différents styles et techniques cinématographiques, mais au final, c’est aux personnages que le public s’attache. Votre film peut constamment se transformer en autant de nouvelles formes que vous le souhaitez tant que les spectateurs restent engagés avec les personnages.

Pour être honnête, je ne pensais pas vraiment aux changements de ton car j’étais toujours concentré sur les mêmes relations centrales et fils émotionnels. Le ton d’un film varie naturellement au fil de l’histoire, mais tant que le public est investi émotionnellement dans les personnages, ces variations de ton paraissent organiques plutôt que brusques. Si les spectateurs suivent le parcours des personnages tout au long du film, alors je considère que j’ai accompli mon travail.

La poussière est un élément récurrent du film, dès le plan d’ouverture. Elle représente à la fois les morts et les « moins que rien ». Pouvez-vous nous en dire plus ?

En Thaïlande, la « poussière » peut être utilisée comme métaphore pour désigner des personnes traitées comme moins qu’humaines, sous-humaines, comme lorsque les gens disent : « notre gouvernement nous traite comme de la poussière ». Vous n’avez aucun pouvoir et votre voix ne peut pas être entendue. Tout comme la poussière, vous êtes si petit et insignifiant aux yeux de ceux qui détiennent le pouvoir. Ils peuvent faire de vous ce qu’ils veulent : vous balayer, vous déplacer, ou vous éliminer. Pour moi, la « poussière » est une figure puissante qui véhicule plusieurs couches de sens, surtout pour ceux qui sont familiers avec la culture thaïlandaise.

À travers certains de vos courts-métrages précédents (que nous aimerions découvrir !) et Fantôme utile, vous explorez également l’histoire politique de la Thaïlande et la notion universelle du devoir de mémoire. Considérez-vous cela aussi comme votre devoir en tant que cinéaste ?

Honnêtement, je ne le considère pas comme un devoir conscient. Ma relation avec le cinéma peut varier d’un film à l’autre. Même si, en ce moment, je suis attiré par l’idée d’utiliser le cinéma pour explorer des pans plus oubliés de l’histoire, je ne pense pas que je me limiterai à ça.

Le cinéma est si unique car c’est un médium collectif : il rassemble les gens dans un espace partagé pour vivre des histoires. Cela en fait une scène idéale pour confronter le public à des voix marginalisées, des histoires mineures et des récits méconnus qui resteraient enfouis autrement. Mais le cinéma est aussi incroyablement polyvalent. Il peut tout être.

Plus j’évoluerai en tant que cinéaste, et plus mes centres d’intérêt changeront probablement aussi. Peut-être que je m’éloignerai complètement des thèmes historiques pour explorer quelque chose de tout à fait différent. Et ce serait très bien comme ça.

Votre film inclut également plusieurs personnages homosexuels, plus ou moins acceptés par leurs proches. C’est une perspective assez marquée : la Thaïlande est aussi très connue pour ses nombreuses séries boys’ love, ouvertement progressistes et en avance sur leur temps, même avant la légalisation du mariage entre personnes du même sexe. Est-ce quelque chose que vous tenez aussi à aborder ?

Mon objectif principal est d’élargir les possibilités narratives pour les personnages queer. Trop souvent, les personnes LGBTQ+ au cinéma sont cantonnées à des histoires qui tournent uniquement autour de leur sexualité ou de leur parcours de coming out. Même si ces histoires sont importantes, je les trouvais limitantes, comme si les personnes queer ne pouvaient exister que dans un seul type de film, qui aborderait un seul aspect de leur vie.

Pourquoi les personnages queer ne pourraient-ils pas figurer dans des films d’action, des thrillers politiques ou des satires sociales ? Je ne voulais pas faire un autre film « sur » le fait d’être queer. Je voulais créer un film qui explore des enjeux sociopolitiques tout en mettant en avant de forts personnages queer.

La peur de l’oubli est-elle aussi l’une des raisons pour lesquelles le film se présente comme une pellicule un peu vieillie, comme si l’image pouvait se consumer à tout instant ?

Esthétiquement, j’aime la texture granuleuse de la pellicule car elle rappelle aux spectateurs qu’ils regardent quelque chose de construit : cela met en avant l’artificialité du cinéma au lieu de la cacher. Mais l’aspect vieilli et détérioré a aussi une autre fonction.

Je voulais que le film incarne lui-même le caractère éphémère de la mémoire. La mémoire est fragile et fugace : elle ne dure pas longtemps. Même le support que nous utilisons pour l’enregistrer, la pellicule, est susceptible de se détériorer et de se décomposer. J’ai trouvé très poétique d’utiliser un médium mourant pour raconter une histoire de fantômes et d’oubli.

Votre film est également visuellement marquant, que ce soit par le choix des décors (comme la salle des électrochocs) ou par les costumes et leurs couleurs. Par exemple, Nat passe du rouge de l’aspirateur au bleu des ouvriers de l’usine de Suman. Suman, quant à elle, est toujours contrastée avec les couleurs portées par sa famille (le vert). Pouvez-vous nous en dire plus ?

J’aime ce qui est artificiel. J’aime la façon dont un film rappelle sans cesse au spectateur qu’il regarde quelque chose de construit et de composé. En tant que spectateur, j’aime aussi les films réalistes, mais en tant que cinéaste, je prends une autre direction. Comme tout le monde le sait, la poésie est ce qu’elle est parce qu’elle est si différente de la façon dont les gens parlent réellement dans la vie. Personne ne parle en rimes ! Donc, puisque j’envisage mon film comme une forme de poésie, j’ai exploité l’opportunité de créer un nouveau monde où les couleurs, les formes et les silhouettes peuvent être chorégraphiées et composées de manière créative. C’est agréable à regarder.

De façon assez ironique, les fantômes ont plus l’air en vie que les autres personnages : ils sont souvent stoïques, filmés dans des plans statiques… Le regard vide de Suman est aussi très évocateur…

Je crois que la plupart des fantômes du film sont très révoltés, alors que les humains sont désensibilisés face à ce qu’ils vivent.

Fantôme utile sort au cinéma en France le 27 août. Est-ce que vous aimeriez réaliser un film dans notre pays ?

Bien sûr ! J’ai même déjà une idée d’histoire qui pourrait se dérouler en France, pour un moment.

Avez-vous déjà d’autres projets ?

J’ai mon quatrième film en tête. Faire un film, ça prend du temps, donc j’aimerais pouvoir m’y mettre dès que possible. Pour le prochain, j’aimerais faire un film d’aventure !

Interview réalisée par mail. Propos traduits et édités par Gabin Fontaine. Merci au réalisateur Ratchapoom Boonbunchachoke pour sa disponibilité, aux équipes de JHR Films et à Célia Mahistre et Cilia Gonzalez d'avoir permis la réalisation de cet entretien.

Gabin Fontaine

Commentaires